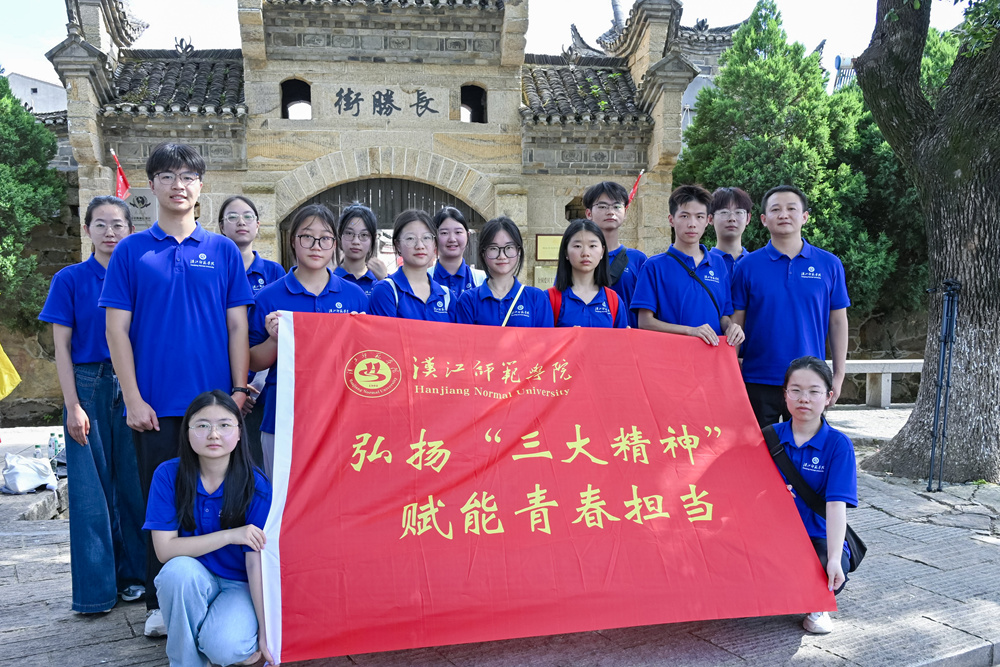

为深入学习践行习近平总书记关于大力弘扬大别山精神、抗洪精神、抗疫精神的重要指示,引导青年学子筑牢信仰之基、强化使命担当,6月29至7月2日,汉江师范学院弘扬“三大精神”暑期社会实践团队13名成员在两位指导老师带领下,来到湖北武汉、红安等地,实地寻访“三大精神”源头,在时代回响中汲取奋进力量。

建设奇迹彰伟力,兰台春秋见赤诚

6月29日下午,实践团队走进武汉市中国建筑科技馆火神山·雷神山建设纪实展览馆,通过珍贵实物、历史照片与沉浸式场景,重温了2020年武汉抗疫期间中国速度背后的精神力量。展馆内逼真的场景复原、建设者签名的防护服、详尽的施工图纸、大量珍贵的历史照片与影像,生动揭示了抗疫胜利的深层逻辑:党中央果断决策,湖北省委省政府、武汉市委市政府迅速部署;4万名建设者舍身忘我、无畏逆行;10天内火神山医院拔地而起,12天内雷神山医院战疫驱魔。中国速度震撼世界,生命的方舟创造奇迹。

团队成员纷纷发挥专业特长,通过拍摄与讲述展馆内的图片事迹,深化对伟大抗疫精神的理解。思政专业学生向文倩感慨:“书本上的集体主义、责任担当在这里化为真实的故事与鲜活的人物。走出展馆,抗疫精神的余温仍在心底滚烫。作为新时代青年,我们要以抗疫英雄为榜样,在学习和生活中勇于担当、乐于奉献,让这份精神在新时代绽放更耀眼的光芒。”团队成员谭娜则被建设者们的无私奉献深深触动:“在疫情最严峻的时刻,他们舍弃个人安危,投身未知危险的抗争。中国人民团结一致、众志成城的精神信念创造了震惊世界的中国速度。”

次日,在武汉档案馆,团队集体参观了抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题展陈。展览以时间为脉络,从疫情突袭时的应急响应,到全民参与的联防联控,全方位呈现武汉人民共克时艰的壮阔图景。在专业讲解员引导下,团队成员透过馆内陈列的医护人员请战书、布满汗渍的防护服,以及记录物资调配的原始档案,沉浸式回溯了武汉抗疫的艰难岁月。大家屏息聆听,不时驻足凝视,为医护人员逆行出征的无畏、社区工作者日夜坚守的奉献、志愿者风雨无阻的付出而感动。

一件件带着历史印记与情感温度的展品让队员们对抗疫精神的理解得到了进一步深化。“疫情中我们见证了中国制度的优势、中国力量的伟岸,触摸到了民族精神的脉搏。”大家纷纷表示将铭记抗疫精神,在平凡中坚守责任,在需要时挺身而出,让抗疫精神的火炬永远传递下去。

丰碑铭刻抗洪志,对话传承军民情

位于汉口江滩的武汉防汛纪念碑巍峨耸立,碑体上一幅幅“手挽手、肩并肩,以血肉之躯筑起钢铁长城”的浮雕群像仿佛在眼前重现,“一不怕苦,二不怕死”几个大字赫然醒目,无声诉说着1954年和1998年湖北军民两次战胜特大洪水的光辉史诗。团队成员们怀着崇敬的心情参观纪念碑,仔细阅读碑文,品读毛泽东主席留下的《水调歌头·游泳》,为碑身灰色花岗岩上镌刻的抗洪英雄身影而动容。

纪念碑前,众多武汉市民自发聚集瞻仰,或驻足缅怀或与纪念碑合影。正在纪念碑广场参观的一位当地小朋友引起了团队成员注意,当被问到与洪水相关话题时,小朋友如数家珍地对“98洪水”期间军民团结一心的抗洪事迹,以及夯土捆石、青膏泥垒堤坝等防汛知识进行了详细介绍,那段历史所熔铸出的抗洪精神,已然成为烙印在每个市民心中的精神符号,代代相传。

团队成员彭新爽采访到正在纪念碑前参观的武汉市民吴先生,作为1998年洪水中诞生的 “洪二代”,他深情讲述了母亲在灾情中分娩、家庭受助于军民支援的故事。他感慨道:“抗洪精神是军民同心的勋章,时刻提醒我在工作中践行服务人民的初心。” 这番话语,让团队成员对 “万众一心、众志成城,不怕困难、顽强拼搏,坚韧不拔、敢于胜利”的抗洪精神有了更加立体的认识。

江风拂过,纪念碑所镌刻的历史回响仍铿锵有力。在瞻仰与对话中,青年学子深刻认识到,抗洪精神不仅是战胜自然灾害的法宝,更应转化为日常学习生活中攻坚克难的毅力、未来职业生涯中勇挑重担的担当,以及在危难时刻挺身而出的无畏勇气,是激励青年一代团结奋进的宝贵财富。

青衿踏寻先烈路,红心赓续世代传

七月的红安,蝉鸣裹挟着历史的厚重。7月1日,在庆祝中国共产党成立104周年这个特殊的日子里,实践团队来到“中国第一将军县”——红安县,踏寻黄麻起义和鄂豫皖苏区革命烈士纪念园、七里坪长胜街等革命先烈足迹,沉浸式感悟“大别山精神”。

走进纪念园,首先映入眼帘的是庄严肃穆的黄麻起义和鄂豫皖苏区革命烈士纪念碑。“黄麻起义和鄂豫皖苏区革命烈士纪念碑”十六个金色大字在阳光下熠熠生辉,碑身刻:鄂豫皖苏区牺牲的烈士中,有名有姓者达13万余人。成员们整齐列队,向长眠于此的十数万革命烈士敬献花篮。

“从1921年中国共产党诞生,1927年中国共产党独立领导武装斗争,到1949年解放战争胜利,大别山区广大军民在党的领导下,创造了28年红旗不倒、22年武装斗争不断的传奇,铸就了坚守信念、胸怀全局、团结奋进、勇当前锋的大别山精神。”黄麻起义和鄂豫皖苏区革命历史纪念馆内,团队成员在讲解员的生动讲述下,深入了解了1927至1937年间,大别山地区无数英雄儿女浴血奋战,坚守革命根据地的伟大事迹。步入革命烈士纪念馆,团队成员频频驻足,泛黄的信纸上写着:“娘,儿若牺牲,请将我埋在大别山,让我看着红军打胜仗。”玻璃展柜前,团队成员自发围成一圈,轻声诵读起更多烈士书信。馆内陈旧的军装、生锈的武器、染血的旗帜,这些历史遗物无声地诉说着革命战争时期,鄂豫皖苏区军民在中国共产党的领导下,不畏强敌、顽强抵抗的英勇事迹。

来到七里坪镇长胜街,团队成员纷纷为此地保存完好的革命时期的原貌所震撼。列宁市场的杂货铺旧址里,复原场景中摆着半袋红薯干和手写的《拥军公约》,据当地群众讲述,红安县当年14万人口中有4.8万人参加红军,家家户户都有“父送子、妻送郎”的悲壮故事。展柜里的参军登记表,不少战士年龄栏填写着“14岁”,笔迹稚嫩却透着决绝。团队成员汪懿婷在参观后激动地表示:“坚守信念、胸怀全局、团结奋进、勇当前锋的大别山精神令人触动,更激发了大家坚定不移跟党走的理想信念。未来,我们要把大别山红色故事讲给更多人听!”

团队指导老师李宝介绍,面向湖北加快建设中部地区崛起重要战略支点的新征程,更需要广大荆楚青年学子以“三大精神”为指引,在躬耕实践中勇担使命。此次社会实践通过实地考察实践,使学生们进一步加深了对“三大精神”的理解和内化,下一步,团队成员将结合各自专业,借助基层理论宣讲、主题党团课等多样化形式,扩大“三大精神”的影响力,吸引更多青年积极投身于传承和弘扬“三大精神”,为服务支点建设凝聚更广泛的精神力量。

【摄影:杨波、徐楚慧、钟一鸣、邹洋 编辑:罗优优 终审:梁仕新】