近日,汉江师范学院化学与环境工程学院传来喜讯:由杨赟博士、副教授指导,学院本科生李玙茜、陶珊珊、代新威、廖文政共同完成的研究论文,在国际知名期刊《Chemical Engineering Journal》(影响因子13.2,中科院大类一区TOP)在线发表。论文题为“Interfacial charge transfer in 2D/2D S-scheme Bi₂MoO₆/MoS₂ heterojunction for enhanced photocatalytic antibiotic degradation”,聚焦光催化抗生素降解领域,展现出学院在本科生科研能力培养方面的显著成效。

该成果是化学与环境工程学院持续推进“科研反哺教学、科教协同育人”理念的生动体现。近年来,学院积极构建“导师+项目+团队”的本科生科研训练模式,鼓励学生早进课题、早进实验室、早进团队,将理论学习与科研实践深度融合。

作为团队指导老师,杨赟博士不仅提供专业支持,更注重培养学生的科研思维与坚韧品格。“除了上课和休息,我们几乎所有时间都在实验室,从清晨六点半到晚上十点半,失败是常态,但更是积累。”杨赟表示,“这一年半以来,同学们挤出所有课余时间投入实验和论文写作,他们在发现问题、分析问题、解决问题中迅速成长。”

李玙茜、陶珊珊、代新威、廖文政四位同学从大二开始便加入杨赟老师的科研团队,在老师指导下系统开展文献调研、实验设计、数据分析和论文撰写等工作。该研究通过构建二维S型异质结材料,显著提升光催化降解抗生素的效率,并为环境污染治理提供了新思路。

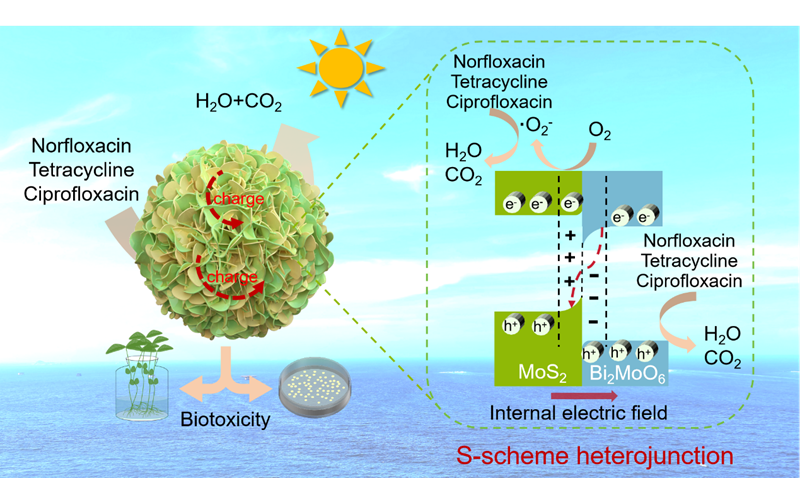

(S型异质结光催化降解抗生素的机制)

(S型异质结光催化降解抗生素的机制)

该论文研究结果指出,抗生素因代谢不完全和环境残留,导致耐药菌与耐药基因扩散,威胁生态和人类健康。界面工程已成为构建高效异质结光催化剂的一种强有力策略。然而,在S型异质结构中,有限的界面接触面积严重阻碍了各相之间的有效电荷转移,最终由于动力学限制而降低了光催化效率。为解决上述问题,该工作通过在MoS2纳米球上原位生长超薄Bi2MoO6纳米片,成功制备了具有强界面相互作用的2D/2DS型异质结。通过开尔文探针力显微镜(KPFM)、价带X射线光电子能谱(VB-XPS)和莫特-肖特基分析,共同证实了S型异质结构的形成,这是由Bi2MoO6/MoS2中强大的2D/2D界面耦合和费米能级协同所促进的。优化后的复合材料表现出卓越的光催化性能,在可见光照射下,对诺氟沙星(NOR)、四环素(TC)和环丙沙星(CIP)的降解效率分别达到95.3%、90.1%和86.4%。系统的研究揭示,内置的电场能够实现定向的电荷转移,同时保持氧化还原能力,其中空穴(h+)和超氧自由基(‧O2-)被认定为主要活性物质。生物毒性评估(绿豆、大肠杆菌和枯草芽孢杆菌的测试)证实了有效的抗生素解毒效果,突出了处理后的毒性降低情况。这项工作为2D/2D S型异质结提供了见解,并为环境修复的高性能光催化剂设计提供了指导。

据悉,化学与环境工程学院始终坚持“以学生为中心”,通过搭建科研平台、强化导师引领、完善激励机制,有效激发学生创新热情和实践能力。此次本科生以共同作者身份在国际高水平期刊发表论文,既是化学与环境工程学院育人成果的集中展示,也是学校“科研育人”理念落地生根的明证。学校将持续深化教育教学改革,推动科研与教学良性互动,培养更多具有创新精神和实践能力的高素质应用型人才,为学校高质量发展和推动社会进步贡献力量。

【初审:成传明 编辑:琰鑫 责编:梁仕新】