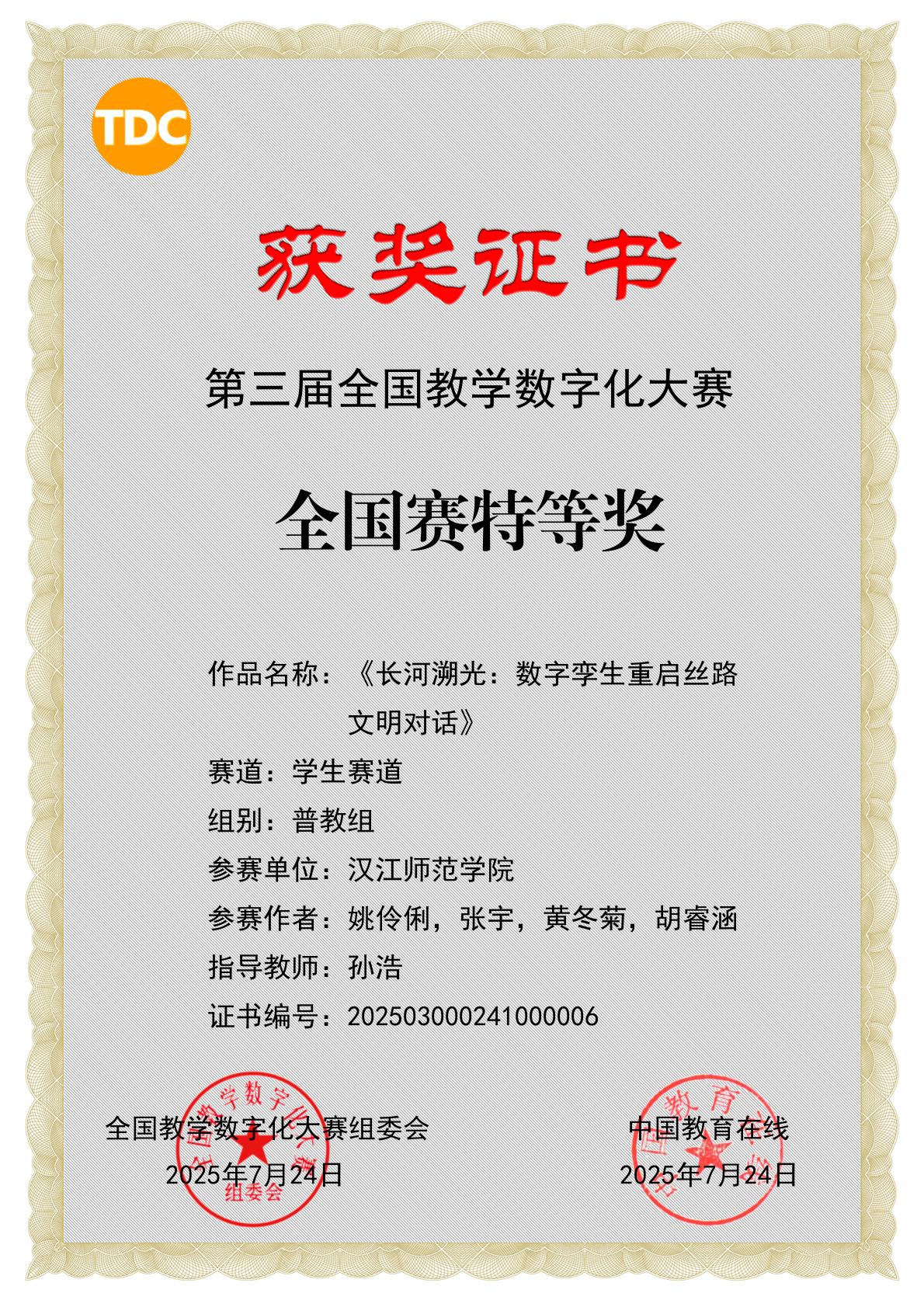

近日,由中国教育在线联合首都经济贸易大学、哈尔滨工业大学、北京信息科技大学主办的第三届全国教学数字化大赛圆满落幕。本届大赛的初赛共征集到包括华东师范大学、东北师范大学、湖北师范大学、汉江师范学院等高校数百名选手提交的493个作品,通过省赛共有160件作品入围国赛,经过线上汇报答辩和专家评审,最终评选产生特等奖作品28件,一等奖作品46件,二等奖作品86件。历史文化与旅游学院2023级历史学专业姚伶俐、张宇、黄冬菊、胡睿涵团队的作品《长河溯光:数字孪生重启丝路文明对话》以前沿的数字化技术应用和出色的教学设计,赢得了评委的高度认可,斩获大赛特等奖;另一组2023级历史学专业王消雨、双又又团队的《中国玉器概论——解玉为码的千年器脉》凭借独特的视角和互动性强的数字化呈现,荣获二等奖。孙浩老师也获得大赛“优秀指导教师”荣誉称号。

《长河溯光:数字孪生重启丝路文明对话》以高中历史选择性必修三第9课《古代的商路、贸易与文化交流》为例进行数字化教学设计。通过3D文物展示、AI数字人互动和动态地图等8项数字化技术,将古代丝绸之路的文明交流生动再现,让学生能够直观观察文化交融的实物证据,与历史人物互动,并思考古今商路的传承发展,使抽象的“文明对话”概念转化为可感知、可参与的沉浸式学习体验,有助于打破传统教学知识呈现静态化、缺乏实物直观体验及数字化技术融入不足等缺陷。最终该团队获得了89分的高分,在学生赛道-普教组进入国赛的86支队伍中位居第6名,荣获全国特等奖。

《中国玉器概论——解玉为码的千年器脉》围绕白峰编著的《中国玉器概论》,教学创新以“多维融合赋能”为设计思路,结合学情分析与教学目标,通过3D全景技术构建玉器立体模型、AR场景还原考古现场及玉器加工流程,联动国家文物局数据库整合最新考古资源,借助AI图像识别标注纹饰特征,打造“虚拟展厅+交互式课件+动态文化脉络”的教学矩阵,为考古文博教学注入数字活力与文化传承新视角。这场教学实践,用数字技术打破传统教学边界,让玉器文化从考古现场走进课堂,为传统文化教育创新提供了可借鉴的“玉器样本”,助力古老文明在数字时代焕发崭新光彩。最终该团队获得了86.33分,在学生赛道-高教文科组进入国赛的17支队伍中位居第9名,荣获全国二等奖。

此次竞赛获奖,不仅是对历史学专业学生扎实专业实力的肯定,也体现了学院在创新人才培养和数字化教学改革方面的卓越成果。近年来,历史文化与旅游学院始终致力于推动教育教学与数字技术的深度融合,鼓励学生探索数字化手段在历史教学中的应用。学院相关负责人表示,未来将继续加强数字化教学资源建设,为学生提供更多实践机会,助力他们在专业领域和学科竞赛方面取得更大突破。

【初审:任自玲 编辑:邓小钰 责编:梁仕新】